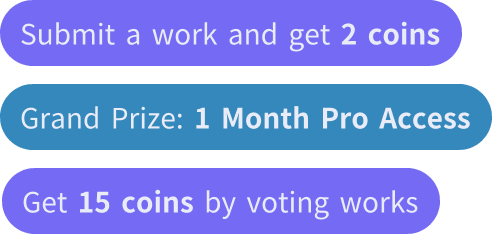

邀请朋友,双方都获得免费金币

two men fighting in an old - fashioned boxing ring

Jaime Jose Rodriguez Jaime

AI图⽚⽣成

v2

En un oscuro y polvoriento cuadrilátero, temblando bajo la luz titilante de una bombilla parpadeante, dos boxeadores viejos y corpulentos se enfrentan en una feroz lucha. La atmósfera es siniestra, impregnada de tensión, como si el aire mismo pulsara con el eco de sus golpes.

Ambos hombres, superando los 130 kilos, están empapados de sudor. Cada golpe no solo resuena en sus cuerpos, sino también en el ambiente, creando un espectáculo electrizante. En un momento, uno de ellos se lanza hacia adelante, su mano derecha se despliega en un puñetazo brutal que atraviesa el aire en un movimiento casi cinematográfico.

—¡PUM!— El impacto es sordo, y el sudor vuela por los aires como estrellas brillantes en medio de la penumbra. Las gotas cargadas de esfuerzo y lucha se derraman, creando un arco efervescente que llena el aire de esa esencia visceral de la pelea.

El boxeador con el ojo cerrado titubea hacia atrás, pero no se rinde. Con un resoplido fuerte, retorna al ataque, levantando su puño zurdo con una furia inesperada. Su rival, sin tiempo que perder, se inclina para esquivar, pero el movimiento es lento, casi torpe, como una danza de titanes que se resisten a caer.

El sudor sigue escurriendo por sus cuerpos, convirtiéndose en ríos brillantes, reflejando la escasa luz. Cada golpe lanzado parece romper el aire, acariciando el rostro de los seguidores que apenas pueden contener la emoción. —¡Vamos, ancianos!— gritan desde las sombras, mientras el cuadrilátero se sacude bajo sus pies cansados.

Con cada intercambio de puños, el ring se transforma en un escenario de adrenalina. La lucha es no solo física, sino un testimonio de resistencia, lucha y orgullo. Aquí, incluso en la vejez y el cansancio, hay una chispa de vida, un fuego que nunca se extinguirá.

风格:

摄影-时尚摄影 03

视角:

中特写

比例:

1:1

光线:

辉煌的天神光芒

0

一键同款

0

喜欢暂无评论

更多相似内容

two men fighting in an old - fashioned boxing ring

Jaime Jose Rodriguez Jaime

AI图⽚⽣成

v2

En un oscuro y polvoriento cuadrilátero, temblando bajo la luz titilante de una bombilla parpadeante, dos boxeadores viejos y corpulentos se enfrentan en una feroz lucha. La atmósfera es siniestra, impregnada de tensión, como si el aire mismo pulsara con el eco de sus golpes.

Ambos hombres, superando los 130 kilos, están empapados de sudor. Cada golpe no solo resuena en sus cuerpos, sino también en el ambiente, creando un espectáculo electrizante. En un momento, uno de ellos se lanza hacia adelante, su mano derecha se despliega en un puñetazo brutal que atraviesa el aire en un movimiento casi cinematográfico.

—¡PUM!— El impacto es sordo, y el sudor vuela por los aires como estrellas brillantes en medio de la penumbra. Las gotas cargadas de esfuerzo y lucha se derraman, creando un arco efervescente que llena el aire de esa esencia visceral de la pelea.

El boxeador con el ojo cerrado titubea hacia atrás, pero no se rinde. Con un resoplido fuerte, retorna al ataque, levantando su puño zurdo con una furia inesperada. Su rival, sin tiempo que perder, se inclina para esquivar, pero el movimiento es lento, casi torpe, como una danza de titanes que se resisten a caer.

El sudor sigue escurriendo por sus cuerpos, convirtiéndose en ríos brillantes, reflejando la escasa luz. Cada golpe lanzado parece romper el aire, acariciando el rostro de los seguidores que apenas pueden contener la emoción. —¡Vamos, ancianos!— gritan desde las sombras, mientras el cuadrilátero se sacude bajo sus pies cansados.

Con cada intercambio de puños, el ring se transforma en un escenario de adrenalina. La lucha es no solo física, sino un testimonio de resistencia, lucha y orgullo. Aquí, incluso en la vejez y el cansancio, hay una chispa de vida, un fuego que nunca se extinguirá.

风格:

摄影-时尚摄影 03

视角:

中特写

比例:

1:1

光线:

辉煌的天神光芒

0

一键同款

0

喜欢暂无评论